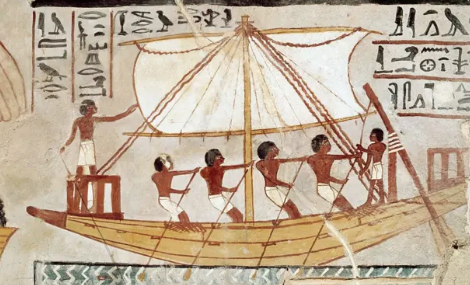

جدارية تظهر رحلة نهرية بمعبد عبادة أوزوريس

عواصم – وكالات

شهدت مصر القديمة أعياداً دينية واجتماعية وزراعية، اختلطت شعائرها الاحتفالية بطقوس خاصة ميّزتها عن سائر حضارات الشرق القديم، منها أعياد اندثرت لأسباب تاريخية ودينية، وأخرى كُتبت لها الحياة في ذاكرة المصريين حتى الآن كعيد “شم النسيم”، الذي يحتفل به المصريون منذ نحو 4700 عام.

يأتي عيد شم النسيم على قائمة الأعياد الزراعية في مصر القديمة، والذي اصطبغ بمرور الوقت بصبغة اجتماعية ذات صلة بالطبيعة، كما يتضح من اسمه “شمو” في اللغة المصرية القديمة، بالكتابة الهيروغليفية، وهي نفس الكلمة التي أطلقها المصريون القدماء على فصل الصيف، وتحمل أيضاً معنى “الحصاد”، ثم تحولت الكلمة إلى “شم” في اللغة القبطية، التي تعد مرحلة متأخرة من الكتابة المصرية القديمة، لكن بأحرف يونانية، وفق شبكة بي بي سي.

في حين يرى بعض المتخصصين في اللغة المصرية القديمة أن تسمية “شم النسيم” تنطوي على تركيب لغوي كامل في اللغة المصرية القديمة هو “شمو (حصاد)- إن (ال)- سم (نبات)”، في دلالة واضحة على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي بإدخال كلمة “نسيم” العربية، التي يعرّفها المعجم بأنها “ريح لينة لا تحرك شجراً”، للإشارة إلى اعتدال الجو وقدوم فصل الربيع.

واختلف العلماء في تحديد بداية واضحة ودقيقة لاحتفال المصريين بعيد “شم النسيم”، فمنهم من رأى أن الاحتفال بدأ في عصور ما قبل الأسرات، بحسب تقسيم تاريخ مصر القديم، ورأى آخرون أنه يرجع إلى عام 4000 قبل الميلاد.

واستقر أغلب الرأي على اعتبار الاحتفال الرسمي بعيد “شم النسيم” في مصر قد بدأ عام 2700 قبل الميلاد، مع نهاية عصر الأسرة الثالثة وبداية عصر الأسرة الرابعة، وإن كانت هذه الآراء لا تنفي ظهوره في فترة سابقة ولو في شكل احتفالات غير رسمية.

قسّم المصري القديم فصول السنة، التي أطلق عليها كلمة “رنبت”، إلى ثلاثة فصول فقط، ارتبطت بالدورة الزراعية التي اعتمدت عليها حياته بالكامل وهي: فصل الفيضان الذي أطلق عليه “آخت”، وهو يبدأ من شهر يوليو/تموز، وفصل بذر البذور “برت”، ويبدأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفصل الحصاد “شمو” الذي يبدأ في شهر مارس.

لم تكن حياة المصري قديماً مقصورةً على إقامة الشعائر الدينية، مجرّدةً من أي استمتاع بمباهج الحياة ونشر روح البهجة، فقد حرص في أكثر من مناسبة على تأكيد مفهوم البهجة في نقوشه ونصوصه الأدبية، كهذا المقتطف الذي يُطلق عليه “أناشيد الضارب على الجنك”.

يُظهر هذا المقتطف، الذي قدمته العالمة الفرنسية كلير لالويت، للنص المصري القديم، في دراستها “نصوص مقدسة ونصوص دنيوية”، قَدْر تمسك المصري بكل ما يشع بهجة للإنسان في حياته وفي محيط أسرته، إذ يقول: “اقضِ يوماً سعيداً، وضع البخور والزيت الفاخر معاً من أجل أنفك، وضع أكاليل اللوتس والزهور على صدرك، بينما زوجتك الرقيقة في قلبك جالسة إلى جوارك”.

ويضيف النص: “فلتكن الأغاني والرقص أمامك، واطرح الهموم خلفك. لا تتذكر سوى الفرح، إلى أن يحلّ يوم الرسو في الأرض التي تحب الصمت”.

اعتبر المصريون القدماء عيد “شم النسيم” بعثاً جديداً للحياة كل عام، تتجدد فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة بكل ما فيها، كما اعتبروه بداية سنة جديدة “مدنية”، غير زراعية، يستهلون به نشاطهم لعام جديد.

وكانت الزهور وانتشار الخضرة بشيراً ببداية موسم الحصاد، فكانوا يملأون مخازن الغلال بحصاده، ويقدّمون للإله الخالق، خلال طقوس احتفالية، سنابل القمح الخضراء، في دلالة رمزية على “الخلق الجديد” الدال على الخير والسلام.

وحمل عيد “شم النسيم” طابع الاحتفال الشعبي منذ عصور قديمة للغاية، سجّلها المصري في نقوشه على جدران مقابره، ليخلّد ذكرى نشاطه في ذلك اليوم، فكان الناس يخرجون في جماعات إلى الحدائق والحقول للتريّض، والاستمتاع بالزهور والأخضر على الأرض، حاملين صنوف الطعام والشراب التي ارتبطت بهذه المناسبة دون غيرها.

وحافظ المصريون على هذه الطقوس آلاف السنين حتى الآن، في مشهد موروث ومستنسخ كل عام لعادات مصرية قديمة غالبت الزمن.