اليوم ميديا – (محمد سامي)

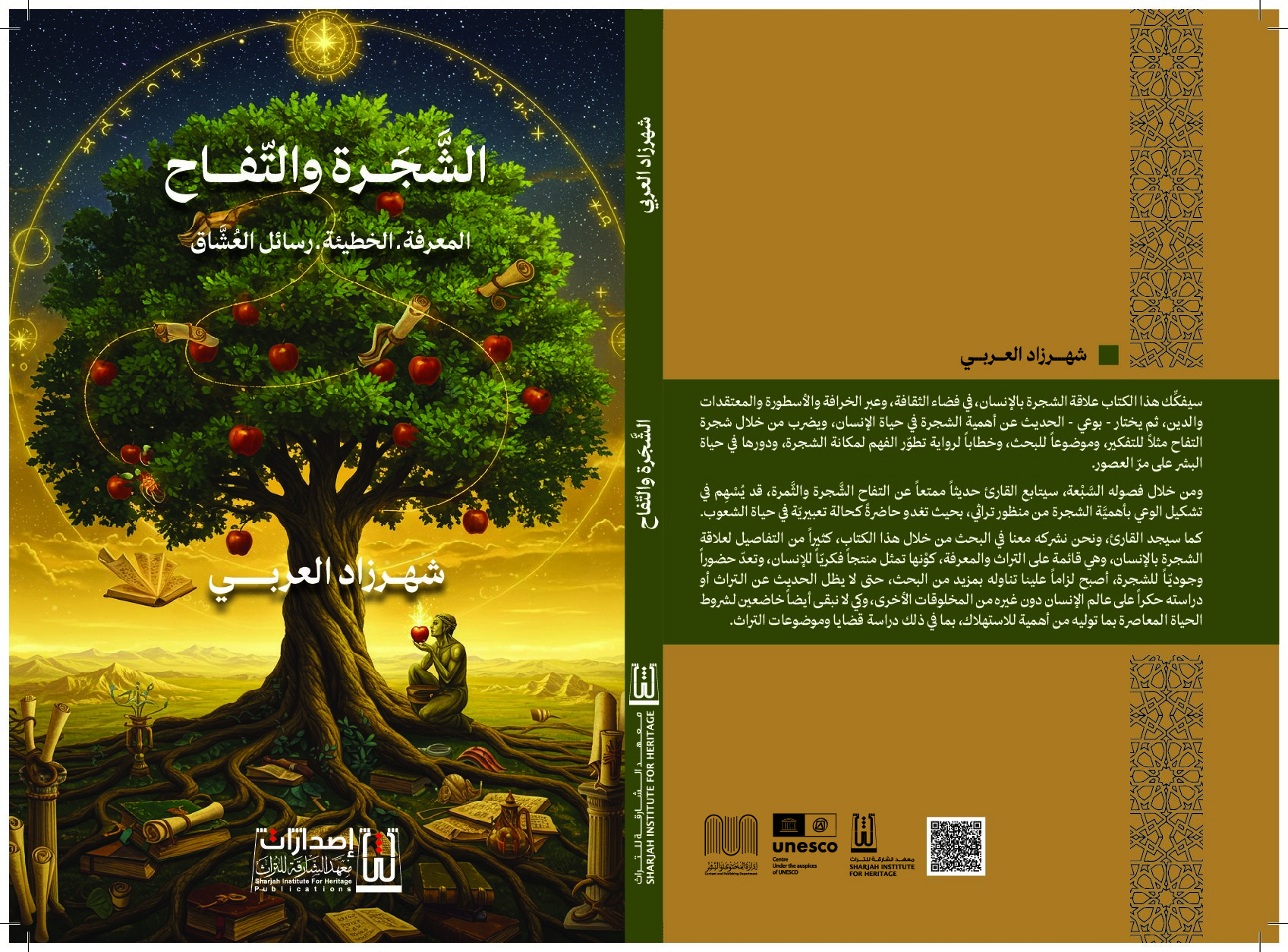

تنطلق الكاتبة” شهرزاد العربي” في كتابها الجديد” الشجرة والتُّفاح.. المعرفة ـ الخطيئة ـ رسائل العشاق”، الصادر عن معهد الشارقة للتراث ـ ضمن مشروعها التراثي ـ من بعد نظري، تؤسس عليه رؤيتها البحثية، القائمة على العودة لأصول المعرفة التي نحمل أسئلة حول الشجرة؛ أو بالأحرى حول علاقة الشجرة بالإنسان منذ التجربة المبكرة المشتركة بينهما، وعبر تاريخ طويل تنوَّعت فيه حكايات النبات وتعدَّدت حتى وصلت إلى وقتنا الحالي، على النحو الذي نراه اليوم.

وخلال ذلك التاريخ ــ كما تذكر الكاتبة ـ تعاملت الشعوب والأمم على مرّ العصور بطرق مختلفة مع مسألة” الشَّجرة المُحرَّمة”، وعلاقتها بالخطيئة من جهة، وعلاقتها بالمعرفة من جهة أخرى، وظل السؤال المحيّر لها مطروحاً بصيغته الآتية:” أيّ شجرة تكون؟!”

ترى شهرزاد العربي: أن التراث الإنساني سار حاملاً معه همّ السؤال السابق، غير أنه وهو يبحث عن إجابة له ـ وبالذَّات في مراحل بعينها ـ سجَّل تاريخ الشجرة بمعناها المجرد منذ ظهورها الأول من ملايين السنين؛ كما سجَّل تجاربه معها، وقد يعود ذلك لكونها في مرافقتها اليومية للإنسان حملت كثيراً من المعاني والدلات ذات الطَّابع الثقافي لدى الحضارات الأولى.

التَّقْديس.. والاكتشاف

لقد ظهرت الشجرة بشكل جليّ في خرافات الأمم القديمة وأساطيرها ومعتقداتها، حتى وصلت درجة التقديس كما في الحضارتين الإغريقية والرومانية، ثم فقدت جانباً كبيراً من تلك القدسية بمجيء المسيحية، وإن احتفظت لها بمكانة أخرى.

وكان على الإنسان الانتظار إلى العصر الحجري، حيث تحول من قاطف ثمار إلى زارع لأشجارها، حيث ظهرت أشجار النخيل، وبعد أن كانت الشجرة رمزاً للثَّراء ـ ومع تطور الجانب الروحي ـ صارت الشجرة تعني قوة كونية، وهكذا لم يبق الإنسان دون إدراك لهذه الصورة التي تربط الأرض بالسماء.

وبذلك تمكّن الإنسان عبر وعْيه ــ الحقيقي أو المُزيَّف ــ من صناعة ثقافة خاصة بالشجرة، بشموليتها، وحمولتها الوجودية من جهة، وما تبعها من إبداع؛ اقترب فيه من عوالم المخلوقات الأخرى من جهة ثانية، خاصَّة بعد أن توصَّل إلى معرفة الكثير عنها، ومن ثم التَّعرف عليها، من خلال وحي وإلهام الأديان، مثلما عَلِم بذلك من خلال إجابات الفلسفة، وسُلْطان العلم، في مساره البحثي المتواصل.

أسئلة وجوديَّة

لقد حسمت شهرزاد العربي الجانب النظري في كتابها هذا من خلال طرح إشكالياته ـ بعيداً عن الدخول في أيّ جدل نظري ــ لتنتهي بنا إلى جملة من التساؤلات المتعلقة بالخلق والوجود، أهمها: متى، وكيف، وممن اكتسب الإنسان ثقافة ساعدته على إقامة علاقات سوية أو مضطربة مع المخلوقات الأخرى، ممثلة في الشجرة، وخاصة شجرة التفاح؟، وبالتالي توصيف قصته، ضمن" حكايات النبات"

وقد سعت إلى البحث عن إجاباتها ـ من خلال القراءة والبحث في الموروث المعرفي المشترك بين الإنسان والشجرة ـ بحيث تتعلق بالوجود المكاني والزماني لهما.. إجابة ــ كما تذكر ــ تَشِي معطياتها الأولية بأنها لن تكون جازمة ولا قاطعة؛ كونها تتّخذ من الماضي البعيد مطيَّة للتأسيس، وللشرح، وللتفسير، غير أنها ستظل مهمة وضرورية لنا في عصرنا.

إذن، تكفَّل الكتاب بالإجابة عن تلك الأسئلة، باعتبار أنها تعدُّ مداخلَ لكثيرٍ من القضايا البحثيَّة المباشرة أو غير المباشرة، المُفسِّرة لعلاقة الإنسان بالشجرة، الأمر الذي جعلنا في رحاب مجالات معرفيّة متعددة ومتنوعة، توزعت عبر فصول سبعة.

ففي الفصل الأول، تناولت مسيرة" الشجرة والإنسان في فضاء الثقافة"، وهي مسيرة ــ تراها العربي ــ حافلة بالتعايش وبالابتكار، وبتحقيق ضرورات البقاء، ناهيك عن علاقة الاتصال وما حملتْه من مخاوف ومطامع وحماية، الأمر الذي جعلها مميزة عن علاقة الإنسان بالحيوان، وفي هذا الفصل تحدثت أيضا عن النبات وصوته، والفلاحة النبطيّة، مع الاستعانة بكتاب" ما رَوَتْه الشَّجرة" لمؤلفه" قوثامي"، وتحديد" أمثلة المنابت"، وأيضا الكلام عن الصلة المباشرة بين الإنسان والشجرة، والنبات عموماً، من الناحية الوجودية

وفي الفصل الثاني" الشَّجرة في الخرافة والأسطورة والمعتقدات" جاء حديث الكاتبة محمّلاً ـ من التراث الثقافي المكتوب والشفاهي ـ بمتعةٍ معرفيَّة ذات طابع قَصَصِي، تكشف عن مكانة الشجرة في الميثولوجيا، وتطورها عبر المعتقد، ثم بوضوح أهميتها ودورها، وصولاً إلى الرّمزية من خلال أقلام السابقين، وذلك بطرح ثلاث قضايا أساسية، هي: الطريق إلى الاستئناس، ومرحلة التقديس، ويقينيَّات الأرض.

وركّزت الكاتبة عبر الفصل الثالث" الشَّجرة في القرآن"، على الآيات التي تناولت الشجرة، ومعانيها في بعض التفاسير، كما بيّنت أنواعها، وأهميتها في حياة الناس، وموقعها في بداية الخلق، وفي الأرض والدنيا، وفي الآخرة والجنَّة، لأجل توضيح الأصالة المعرفيَّة للشَّجرة.

حديث عن "جنّات عدن"

وذهبت في الفصل الرَّابع" شَجرة المعرفة.. وأشْجار القرآن" إلى الحديث عن الواقع الوجودي للشَّجرة في الأرض، وتصور الناس لها في السَّماء، كما تطرقت إلى" جنَّات عدن" في القرآن، ولدى أهل الكتب السماوية، خاصة المسيحيين، ووضّحت التّزاحم بين النَّباتات والأشجار، وركزت على الأشجار المذكورة في القرآن (النخل، العنب، الزيتون، السدر، الرمان، التين)، مع ذكر شرحها كما جاءت في كتب التفاسير.

وتطرَّقت في الفصل الخامس" ثُنَائي ثمرة المعصية.. منافسة وتزاحم"، إلى مسألة غاية في الأهمية، وقد اعتبرتها" امتحاناً للمعرفة"، وتتعلق بذلك النقاش الدائر منذ الأزل حول الأشجار، التي اعتبرت ذات صلة بالمعرفة وبالخطيئة بدل التفاح، ومنها: شجرة الرمان، وشجرة التِّين، وانتهت بعد قراءات عميقة في التراث، إلى أنهما بعيدتِان عن ذلك التصور، مثلهما مثل شجرة التفاح، وإن كانت هذه الأخيرة أكثر شهرةً منهما.

وحللّت في الفصل السَّادس" التُّفاح.. يقين الشجرة ووهم الخطيئة"، مرجعيَّة اعتبار التُّفاح الثّمرة المحرَّمة التي تسبب أكل أبينا آدم لها في خروجه مع زَوْجِهِ من الجنِّة، وما تبع ذلك من جدل وخوض في تفسير علاقة الشَّجرة بالمعرفة والخلود، وما نتج عن عصيان آدم لربِّه من خطيئة، أخذت في رحلة الزمن تفسيرات خاطئة فنَّدها القرآن، وقد جاءت تلك التفسيرات من خطأ في التَّرْجمة، كما تناولت البُعْد الأسْطُوري للتّفاح، وأهميته في ميراث " السِّلت"، وكيفية حمْلِهِ رمزيَّة معاصرة، وتنوُّع زراعته، وكثرة انتاجه، وتحوّله إلى ضرورة استهلاكية بعيدة عن لغة المشاعر.

وانتهت في الفصل السَّابع" بوحُ المُحبِّين.. ومذاق التًّفاح" إلى تناول البعد الآخر للتّفاح، حيث الحديث عن رائحتِه، وجمالِه، واغرائهِ، والشغف به، وميراثهِ المشترك بين الإنس والجنّ، وقصصهِ في منظومة العلاقات الاجتماعية لدى الأمم، لا يزال بعضها قائماً إلى الآن، مع تركيز خاص على موقعه في التراث العربي، خاصة في عهود الدَّولة العباسية، أيْن كثرت بساتينه في العراق، وتعبيره عن الجمال هناك، بل وتحوّله إلى رسول بين المحبين والعُشّاق.

لقد قامت شهرزاد العربي في كتابها بتفكيك علاقة الشجرة بالإنسان، في فضاء الثقافة، وعبر الخرافة والأسطورة والمعتقدات والدين، ثم اختارت ـ بوعي ـ الحديث عن أهمية الشجرة في حياة الإنسان، وضربت من خلال شجرة التفاح مثلاً للتفكير، وموضوعاً للبحث، وخطاباً لرواية تطور الفهم البشري لمكانة الشجرة ودورها في حياة البشر على مّر العصور، وانتهت إلى جملة من النتائج اعتبرتها استنتاجات، وفي كل ذلك امتعتنا معرفيّا، ونشطت ذاكرتنا التراثيّة، وفصّلت في علاقة الإنسان بالشجرة، ومن ثم تطور الحضارات، وبناء الدول.